线性dp复习笔记

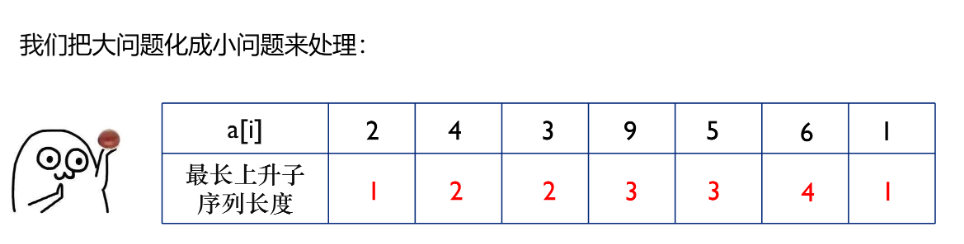

最长上升子序列

dp[i] 表示以第 i 个元素为结尾的最长上升子序列的长度

如果 a[i]>a[j] 时 dp[i]=max(dp[i],dp[j]+1)

因为每个数本身都是一个上升子序列 所以初始时 dp[i]=1

模板

for(int i=1;i<=n;i++){

for(int j=1;j<=i;j++){

if(a[i]>a[j]) dp[i]=max(dp[i],dp[j]+1);

}

ans=max(ans,dp[i]);

}

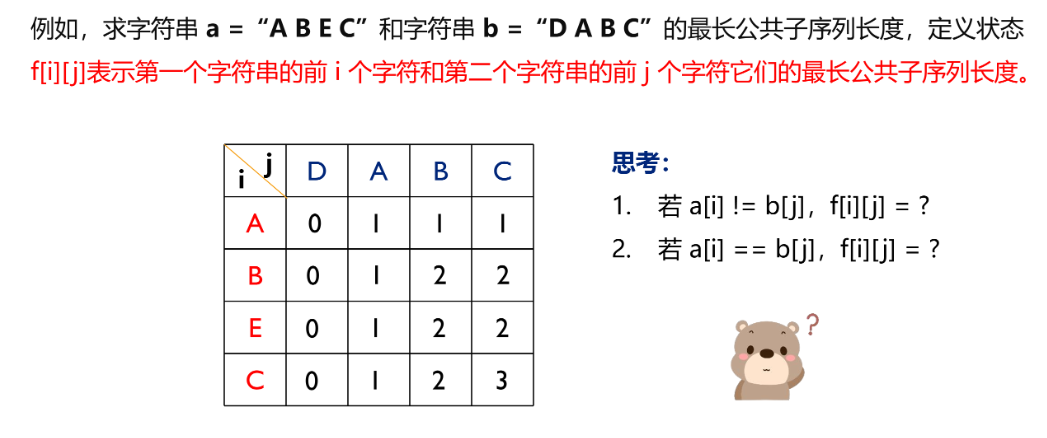

最长公共子序列

模板

for(int i=1;i<=len_a;i++){

for(int j=1;j<=len_b;j++){

if(a[i]==b[j]) dp[i][j]=dp[i-1][j-1]+1;

else dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i][j-1]);

}

}

最大子段和

dp[i] 表示以第 i 个元素为结尾的最大子段和

模板

for(int i=1;i<=n;i++){

dp[i]=max(dp[i-1]+a[i],a[i]);

ans=max(ans,dp[i]);

}

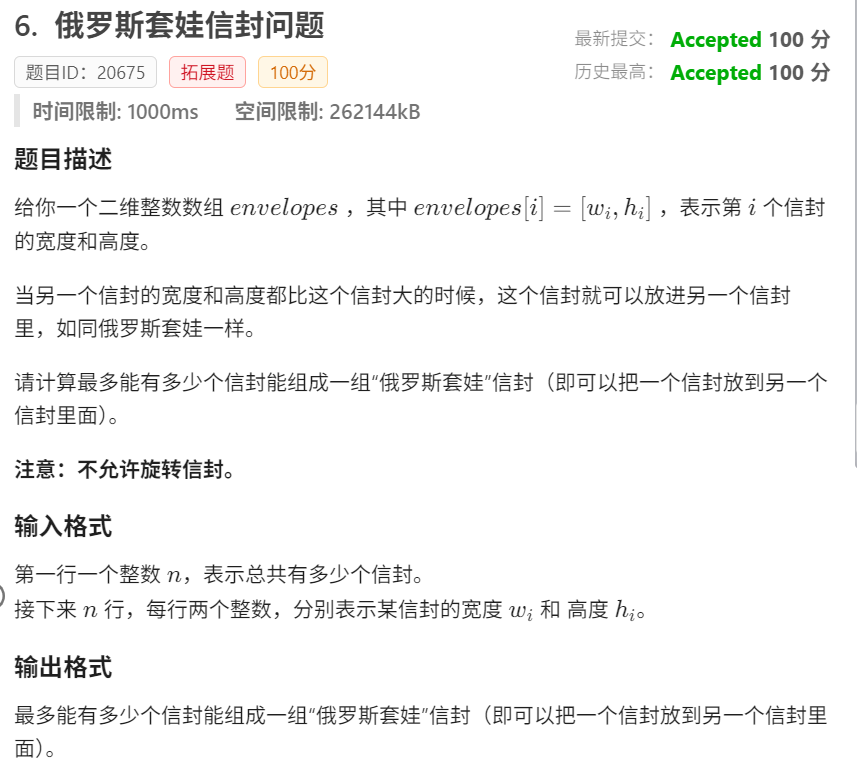

经典例题

我们可以将所有信封按 w[i] 进行升序排序 h[i] 进行降序排序

bool cmp(let x,let y){

if(x.w!=y.w) return x.w<y.w;

else return x.h>y.h;

}

因为当 i<j 时 w[i]\le w[j] 且当 w[i]=w[j] 时 h[i]\ge h[j]

所以整个问题就转换为了求 h 的最长上升子序列

for(int i=1;i<=n;i++){

for(int j=i;j>=1;j--){

if(le[i].h>le[j].h) dp[i]=max(dp[i],dp[j]+1);

}

ans=max(dp[i],ans);

}

时间复杂度为 O(N^2) 因为 n \le10^5 所以超时是必然的

根据数据范围猜算法 时间复杂度应为 O(NlogN) 考虑二分

我们可以建一个动态数组 dp

dp[i] 表示长度为 i+1 的递增子序列的最小末尾高度

遍历结束后 dp.szie() 即为所求

对于每个 h[i] 我们在 dp 中二分查找第一个 \ge h[i] 的位置 l

如果 l=dp.size()

说明 h[i] 比 dp 中的任何一个数都要大

结合上述排列规则

我们可以得到 h[i] 所对应的 w[i] 也比 dp 中的任何一个 h[i] 所对应的 w[i] 要大

所以我们此时可以将此时的 h[i] 加入到 dp 中

否则则意味我们能在 dp 中找到一个$\ge h[i]$ 的数

此时我可以将 dp[l] 的值替换为 h[i]

为什么可以替换?为什么要替换?

因为我只进行了替换 并未使数组大小发生改变

所以替换操作在维护原先答案的前提下最优子序列的末尾高度

为后续操作提供更多的嵌套可能

如

原 dp 中的 (w,h) 分别为 (3,1)(4,6)(6,7)

此时添加一对 (7,5) 数组发生改变 (3,1)(7,5)(6,7)

下次如果可以添加 只需与数组中当前长度下最优的末尾高度比较

否则就再次优化末尾高度

这也就解释了上面两个问题并保证了数据单调性及二分可行性

代码

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N=1e5+5;

struct let{

int w,h;

}le[N];

bool cmp(let x,let y){

if(x.w!=y.w) return x.w<y.w;

else return x.h>y.h;

}

int n,ans;

vector<int> dp;

int main(){

cin>>n;

for(int i=1;i<=n;i++){

cin>>le[i].w>>le[i].h;

}

sort(le+1,le+1+n,cmp);

for(int i=1;i<=n;i++){

int l=0,r=dp.size();

while(l<r){

int mid=(l+r)/2;

if(le[i].h<=dp[mid]) r=mid;

else l=mid+1;

}

if(l==dp.size()) dp.push_back(le[i].h);

else dp[l]=le[i].h;

}

cout<<dp.size();

}